罗湖四问之四:使命必达,执行力是否够“硬核”?

- 来源:南方日报

- 时间:2021-10-20 10:22

罗湖家园网讯:

新征程,蓝图绘就,使命在肩。如何确保达成目标?

关键在人,在过硬的执行力。

罗湖是改革开放的先行地,改革是罗湖的基因。问题意识、问题导向、迎难而上的精神,根植在罗湖干部的心中。遇到困难,就解决困难;逢山开路,遇水架桥。

一支能干实事、挑重担的队伍,敢闯敢试、攻坚克难的意志精神,练就强大的执行力。这是辖区一切事业发展的根基,也是罗湖的软实力和精神财富。

昔日“棚改第一难”,今日宜居新社区。

罗湖“二线插花地”棚改,曾经是公认的“第一难”:

范围之大前所未有,占地约60万平方米;建筑体量主要是未处理历史遗留违法建筑体量之大前所未有,建筑面积约130万平方米;公共安全隐患复杂程度前所未有,3个片区消防安全隐患高危等级达到100%。

但事关片区9.3万人的生命财产安全,罗湖没有退路,只能“背水一战”。

罗湖区委区政府将这个项目作为当年的“一号民生工程”。指挥部就设在现场,76个网格覆盖全部漏洞和业主,四级指挥体系建立,3000余名干部深入棚改一线。

目的只有一个——推动项目早日进入建设阶段。

攻坚的日夜,是许多罗湖棚改人难忘的岁月。“5+2”,“白+黑”,每天走街串巷,没有休息日、节假日,走街串巷、挨家挨户上门宣讲政策,了解诉求,为当事人解决实际困难。

有人磨破了鞋底,有人说哑了喉咙,在业主、住户眼里,他们总是“面带微笑,不知疲惫”。

勤恳,坚持,高效执行,将心比心,找到“最大公约数”,让“二线插花地”棚改最终实现了9.3万人全部搬离、1347栋建筑物全部拆除、重大公共安全隐患全部消除、规划建设全部如期启动。

今年年底,居民即将回迁安置,实现安居梦,棚改进入“收获季”。

收获的不仅是超大城市治理的新路径,更是“敢担当、善作为、讲奉献、论实绩”的罗湖棚改精神。

疫情防控,又是一场肩负辖区居民健康的“硬仗”。

罗湖先后迎接了多道考题:

去年“8·14”疫情突发情况,1000多名医护人员、3300名干部职工下沉社区一线;

“12·2”疫情突发情况,700人、14小时通宵奋战,保证全市生产生活照常,精准防控把疫情影响降到最低;

今年5月,盐田全区开展核酸检测,罗湖应急采样工作组医护人员、超过千人份的采样物资,半小时内抵达现场紧急支援,最多一轮采样4.6万多份;

6月,一例新冠肺炎阳性病例曾在东门逗留,罗湖当天封锁区域、发布公告,完成相关人员、环境处置只用了3天;

……

凭借高效、精准的处置,罗湖顺利应对了一次次考题,交出了高分的答卷。

高效从何而来?当中的关键,是罗湖医改。通过医改,罗湖区整合了辖区内全部的公立医疗资源,组成了组建统一法人的紧密型医联体罗湖医院集团。统一法人的管理模式,让这些公立医疗机构的人财物统一归属。能够快速形成战斗力。

公立医院改革在全国都是一块“硬骨头”。要全方位系统化地改变原有医卫供给侧,重新调整重点,改变许多利益格局。改革要见实效,需要很长的周期,必须久久为功。

2015年,罗湖将医改作为五大改革之一,大力推动。一步步摸索道路,一字字敲出方案,推动从上到下观念转变,认定正确的方向,坚定坚持。

六年过去,医改的成果初步显露:罗湖区社康机构总数达65家,业务总面积7.13万平方米;全科医生数增加至570名,每万常住人口全科医生数达5.4名;居民健康素养水平提高至53.1%;社康机构诊疗量占比由2015年的33.97%提升至52.67%,分级诊疗水到渠成。

罗湖是深圳最早的建成区,最先面临制约发展的空间瓶颈问题。

2015年起,罗湖成为深圳市城市更新改革试点。在高密度建成区,如何实施城市更新?没有现成的样本、方法,只能“摸着石头过河”。

城市更新没有完整的区级审批机制?罗湖自己探索编制。

罗湖出台首部区级城市更新实施办法,创立“城市更新+片区统筹”开发模式,建立“城市更新+土地整备+棚户区改造”联动机制等。

更新项目缺乏规划?罗湖率先开展统筹片区更新改造。

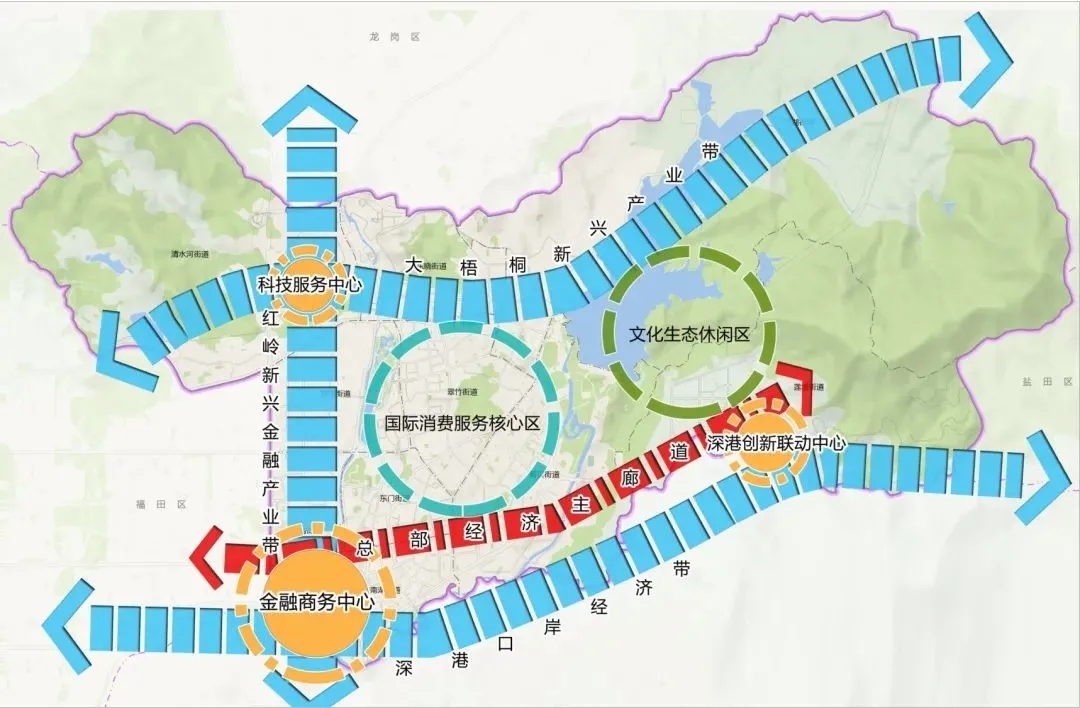

目前,蔡屋围统筹片区、湖贝统筹片区、笋岗-清水河片区正在加速焕新。

怎么解决历史遗存与更新发展的矛盾冲突?探索“拆除重建+工业遗存保护”模式。

金威啤酒厂城市更新单元规划保留了工业遗存用地和啤酒文化特色设施,兼顾产业转型升级与工业建筑保护利用,打造了极富特色的工业文化创意空间。

旧改项目十年推不动?创新采取“个别征收模式”成功破解。

通过探索开展零星房屋征收,解决了木头龙片区旧改困局,并为《深圳经济特区城市更新条例(征求意见稿)》中的“个别征收模式”提供了立法借鉴。

……

以问题为导向,排除万难,有效执行,让改革能够持续推进,取得多项成果。

过去五年,罗湖有33个城市更新项目竣工验收、45个项目加快建设;新增产业空间446万平方米、公共服务设施和基础设施40万平方米,实现了从产业空间上“再造一个新罗湖”。

从问题出发,直面问题,解决问题,这样“硬核”的执行力,给了罗湖深化改革的勇气,面对困难的底气,也为振兴发展提供了强大的精神支撑。

来源:南方日报 记者 夏凡 编辑 刘嘉敏