南方眼丨罗湖四问之一:香港向北,如何接招才能共赢?

- 来源:南方+

- 时间:2021-10-19 16:38

香港向北,“北部都会区”的重头规划公布,“双城三圈”的构想,搅热了一河之隔的深港双城。

香港特别行政区行政长官林郑月娥说:“北部都会区是在’一国两制’框架下,首份由香港特区政府编制,在空间观念及策略思维上跨越港深两地行政界线的策略和纲领。”它充分体现了香港融入国家发展大局的战略思维,服务于“港深所能,国家所需”的宏大目标。

历史显得意味深长。四十年前,深圳河畔、罗湖口岸,改革开放春江水暖,三天一层楼的“深圳速度”诞生,一片热土开启了梦幻般的旅程。这一“落子布局”,正是当时的国家战略。

罗湖之兴,始于香港。深圳河两岸,山水交融,人文相亲,休戚与共。深港两地将浓墨重彩,绘就“双城三圈”的美好画卷,毫无疑问,罗湖,又一次站在了C位。

1

站在C位,首先是地缘优势。

一对深港恋人,被疫情阻隔在双城。“香港和深圳的距离在2020年年初由45分钟变成了14天,后来更一度变成了28天。”

饱受相思之苦的这对恋人,想出了一个见面的办法:在香港和深圳之间,找一个最近的物理距离相见,哪怕只是远远的一瞥。他们发现,罗湖的鹏兴天桥,跟香港的白虎山,只相距400米,交通便捷,来去自由不会违反两地防疫要求……有情人最终如愿以偿。

疫情时代,深港双城,这样笑中含泪的际遇,令人百感交集。在社交媒体转发这个故事的深圳人点评:“深圳跟香港,最近的距离在罗湖”。

打开地图,“双城三圈”的规划里,罗湖的核心位置勿庸置疑。

规划中的北部都会区,包括元朗、北区两个行政分区,自西向东,分布着深圳湾、福田(落马洲)、皇岗、罗湖、文锦渡、莲塘(香园围)、沙头角7大口岸,联通深港。

7大口岸,3个位于罗湖。跨境交通的安排,罗湖也是联通重点。港方计划将东铁线伸延至罗湖,并在深方设立“一地两检”口岸,同时将“北环线”由古洞站向东延伸,接驳罗湖、文锦渡以及香园围一带,再南下经过打鼓岭、皇后山到粉岭。

可以想见,一旦规划落地,罗湖往返香港,便捷度将再上层楼。交通“硬联通”必然配之以人和物通关来往的更方便“软联通”,坐实“港深紧密互动圈”的“紧密”与“互动”。

2

香港向北,罗湖已等待多时。

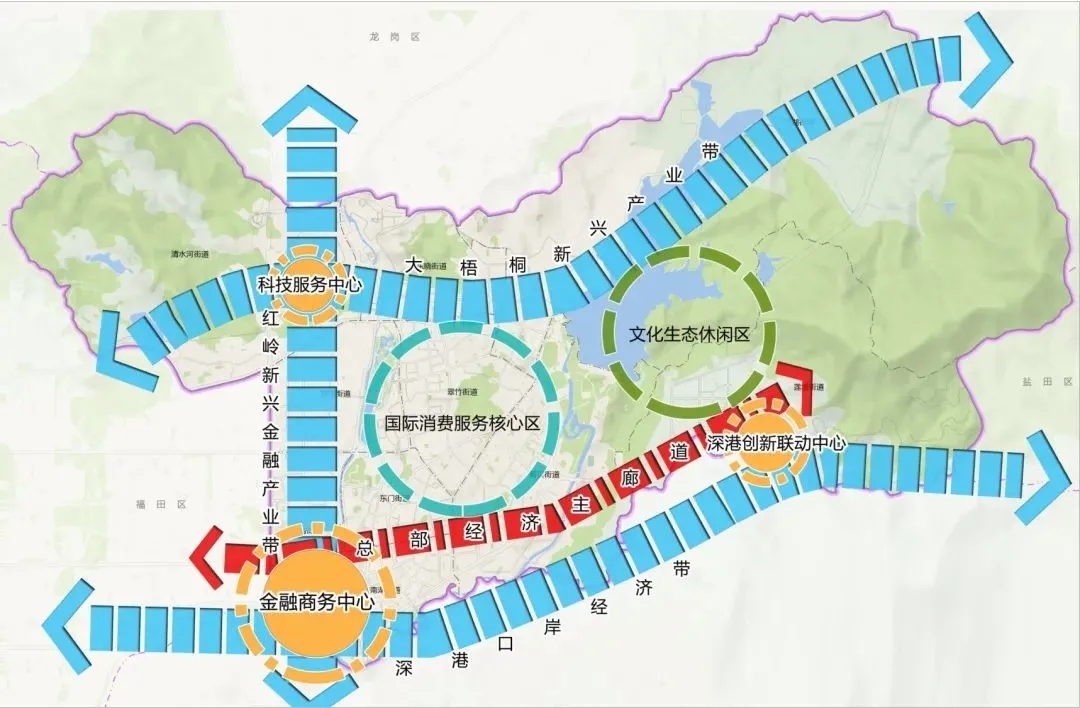

口岸经济带,在罗湖是绝对的高频词,是罗湖“一主两区三带”建设的重要内容,已酝酿实施多时。

罗湖计划打造的口岸经济带是指以罗湖、文锦渡、莲塘三大口岸为核心,南面以深圳河为界,北至深南东路、罗沙路、莲塘路,西抵红岭南路,东至莲塘口岸片区,占地面积约7.1平方公里的区域范围。三个口岸之间的距离,都在3公里左右,是最佳的步行距离。

口岸经济带的规划建设被罗湖视作大湾区合作的平台,已有多项硕果:深港口岸经济带罗湖先行区建设,已纳入国家、省大湾区建设重点工作;莲塘/香园围口岸已建成开通;深汕高铁罗湖北站已经开工建设,正在全力推进深圳火车站接入全国高铁网。

规划如果顺利推进,罗湖“湾区枢纽”的区位优势将得到充体现,不仅5条地铁线通达深圳各区,深港双城交通“通勤化”,通过南北“双高铁”,将扩大“一小时生活圈”范围,高效连接湾区城市群。从罗湖出发,65分钟可达广州的中心区,45分钟可达香港的中环,成为大湾区协同发展的“枢纽”。

3

北部都会区,最利好罗湖的是什么?

特首《施政报告》引人关注的一大焦点是:北部都会区准备在元朗区和北区现有的39万个住宅单位的基础上,再逐步修建50多万个住宅单位,共计可解决超过250万人的居住问题。

香港深受高房价之困。据第七次人口普查数据,香港目前常住人口为747万人。新规划意味着,将有1/3的香港人,移居到靠近深圳的北部。施政报告披露,就在十年之内,特区政府规划兴建的公屋就达33万套。

在接受南方报业传媒集团独家专访时,林郑指出,北部不单是满足居住需求的一块土地,而且为成为香港“另一个具备综合性的都会”,有经济引擎,有就业机会,有文化艺术。

目前已有4万港人居住在罗湖,在深圳各区中一直是最多的。2017年7月17日,罗湖“双周发布”的首场发布会上,区工信局负责人披露,罗湖口岸常年平均的通关人次是在22万到25万人次之间。虽然出入口岸的选择越来越多,但罗湖的人气一直健旺。根据估算,莲塘口岸开通后,三个口岸的总日均人流量将达到27万到30万人次,全年将有近一亿人次的客流,八百万次的车次往返于罗湖与香港之间。

这还是九成港人聚集在维港两岸时的情形。如果250万香港人移居到北部都会区,两地通关又无比便捷,客流、物流、各种资源要素的聚集,经济能级的跃升,前景不可估量。

随着疫情的变化,我们乐观相信,重新通关的那一天,不会太遥远。此前,由于规划的先天不足、设施的陈旧、商业布局的欠缺、管理机制的各种掣肘,罗湖对这一资源的转化大为不足,口岸只是一个单纯的通关作用,十分可惜。口岸经济带的建设、罗湖口岸与火车站的改造,着力要解决的核心问题之一将会有圆满方案。

4

“湾区枢纽”是什么样的枢纽?无论从哪个角度看,香港的“权重”都很高。

交通不再赘述。

深圳对罗湖的定位是:建设可持续发展先锋城区,同时是深港社会协同发展示范区。可谓字斟句酌,一字不虚。

罗湖的街头巷尾,听到粤语的概率比较高。在粤语区的人听来,深圳粤语的发音,更接近港味。原因很简单,许多深二代,是在罗湖看着港剧学会的粤语。罗湖还有许多建于上世纪八九十年代的住宅和写字楼,空间布局与香港一样,利用到极致。遍布大街小巷的港式茶餐厅、粤式茶楼酒肆……在深圳,罗湖的城区颇有辨识度,香港味道,是其中的一大特色。

东门中路的一家面包店,店主可能是几位合股北上创业的香港人;尚创锋的百名港医医疗城,筹办至今,虽受疫情影响,也有80名香港医生签约,期待给深圳市民带来港医、港药、港设备的选择。

4万港人生活在罗湖,这是两地居民在现有的经济社会条件下作出的个人选择。港人子弟学校、跨境儿童服务中心、深港社区的“结对子”……,两地人员交流,已进入“生活化”、“日常化”。

深港两地规则的衔接、专业的互认,将摁下“加速键”。对于罗湖,争取允许具有教育、医疗、金融、税务、建筑等港澳执业资格专业人才的人,经过一定的审核认证之后,在区域内提供服务,服务人才的“跨境办公”,对于提升辖区高端服务业的质与量,推动深港社会协同发展,意义深远。

来源:南方+记者 吕冰冰 编辑 彭桂红