为了连通世界,深圳搬走了一座山

- 来源:晶报

- 时间:2025-08-13 09:20

罗湖家园网讯:45年很长,足以让深圳这样曾经的边陲小城,成长为国际化大都市,创造世界城市建设史的奇迹;45年也很短,以至于很多瞬间、很多细节我们还没来得及品味,它们就已沉积在历史的长河之中。今天,我们启动“镜头里的深圳瞬间”专题,一起回顾深圳经济特区45年岁月中,那些凝固在镜头里的深圳瞬间。它们未必都那么宏大,但每一个瞬间,都是组成45年时代巨浪的一朵浪花。

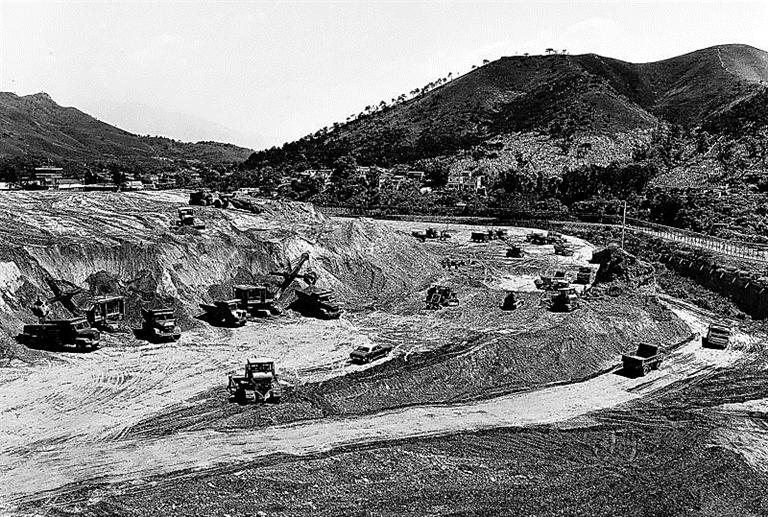

轰隆作响,深圳开山。几十台挖掘机来回穿梭,一座山头变为平地,随后,万丈高楼平地起。

你大概想到了“蛇口开山炮”。其实不然。1980年前后,经济特区建设号角响起,开山放炮、挖土填坑,成了新兴城市的日常。“蛇口开山炮”当然是最高光的时刻。但彼时深圳开的山,远不止于此。1980年,深圳市委、市政府决定挖平罗湖山。一座盘踞深圳河北岸,走过漫长地质年代的山,在历史的脚步刚刚踏入“经济特区元年”不久,就永远地消失了。这张图片表现的,就是罗湖山开挖工程的场景。

事实证明,对深圳经济特区的建设,特别是早期的发展来说,罗湖山开挖的重要性,几乎不亚于“蛇口开山炮”。

1980年开挖罗湖山南坡。何煌友摄(深圳美术馆藏)

罗湖,曾经是一座山

“现在我们所在的位置,当年就是罗湖山。”2025年盛夏,坐在罗湖社区居委会活动室,76岁的罗湖村“原住民”袁焕权对晶报记者说道。

“罗湖”这个地名尽人皆知。罗湖是深圳的一个区,罗湖桥是深圳河畔的一座桥,罗湖村是深港交界处的一个村……但是,追根溯源,罗湖,是一座山的名字。但是,在今天的深圳,知道罗湖山的存在,并且还记得它样貌的人,已然不多了。

罗湖人民南片区,直到深圳火车站、罗湖口岸一带,是深圳经济特区建立之后早期开发的城市中心区,今天马路笔直平坦,路边高楼林立。袁焕权却记得,1980年之前,起伏的山峦,以及山脚下的一方水田。这就是与罗湖村世代相伴的罗湖山。

“有一个山头叫咸头岭(与大鹏咸头岭同名),就是今天的罗湖金岸大厦(人民南路和沿河路交会处)的位置。”久远的记忆在袁焕权脑中被唤醒,口音浓重的他把咸头岭说成“含头岭”。他说,罗湖村袁氏家族祖籍河南,为躲避战乱辗转南迁,定居罗湖山下,已经有600多年了。

袁焕权1949年在罗湖山脚下出生,少年时在罗湖山中玩耍,成年后又在罗湖山下耕田。虽然这座山已经消失40多年,袁焕权还是对它曾经的结构如数家珍:紧挨着的是“三棵松”,再往西一点就是龙船岭,再往西南,就是罗湖山最大的一座山头了,当时罗湖村民管它叫“大岭”。当年,这些山体横卧在今天罗湖口岸联检大楼到罗湖香格里拉酒店的区域,与深圳河对岸香港境内的山峦隔岸对峙。

如今的深圳 火车站一带。 视觉中国供图

一个至关重要的决定

开挖罗湖山工程从1980年底启动。工程历时将近一年,深圳河北岸罗湖桥边的罗湖山被抹去了,仿佛它从来没有出现在这里。时隔40多年,当我们回顾这段往事时,看到的或许只是一些言简意赅的文字记录。但是这些记录所承载的,却是新生的深圳经济特区对于发展路径和空间的一次重大抉择。

1980年8月26日,全国人大常委会批准公布《广东省经济特区条例》,深圳经济特区宣告诞生。改革发展,箭在弦上。但从何处破局,却颇费思量。本来深圳的优势就是临近香港。罗湖距离香港最近,按理说是近水楼台,应该优先发展。但是,看上去顺理成章,实则面临巨大挑战。其中重要的因素,正是罗湖山。

首先,罗湖(深圳)火车站固然是彼时香港同胞和外国人进入中国内地的第一站,但是车站却处在罗湖山的深处。港人在这里下车之后,需要沿着罗湖山脚下的铁路步行很久,才能走上通往市区的马路,十分不便。

其次,罗湖山下,地势低洼,自古有“五水归湖”之说。一下大雨,莲塘河、沙湾河、洪湖、银湖和对岸香港山上的水倾泻于此,动辄水深齐腰。袁焕权说,在他小时候直到年届而立,罗湖村周边一雨成灾,司空见惯。就在深圳经济特区诞生前夕的1980年7月27日,一场大暴雨把罗湖一带变成一片汪洋。当时,全国各地前来深圳会商城市规划的专家们下榻的新园招待所也遭水淹,很多人的设计图纸都“泡汤”了。

深圳市委、市政府终于下定决心:罗湖是港商、外商进入中国内地的第一站,是深圳和全国改革开放的窗口,必须首先开发;开发罗湖,无论从打通交通瓶颈还是整治水患出发,都必须搬掉罗湖山这个“拦路虎”。

于是,1980年底,深圳市委、市政府决定,启动罗湖山开挖工程,挖平罗湖山山体,并用开挖山体的土石方,垫高罗湖片区的地平线,为罗湖开发赢得空间和地形条件。

万丈高楼“平地”起

虽然只是一座土石方百万立方米左右的“小”山,把它搬走仍然是一件牵一发而动全身的事情。罗湖山与周边的村庄和单位息息相关。咸头岭上,是罗湖村村民的祖坟。其他山头上分布着海关、铁路等单位的宿舍。各级党委政府深入各单位做思想工作,阐述改革开放、建设特区的意义,自是不在话下。罗湖村民顾全大局,迁走了祖坟。其他单位的宿舍等设施也及时搬迁。

对罗湖山下的罗湖村人来说,更重要的是完成了从面朝黄土背朝天的农民到特区建设者的转身。刚刚“洗脚上田”的罗湖村从香港购买了15台泥头车,4台挖土机,参与施工。“我开着挖掘机,天天上工地。”袁焕权说,那时候他奔忙在工地上挖土、运土。从1980年底开始的将近一年时间,他亲眼看着这座与村子朝夕相处600多年的山,变矮、变小,直至消失。

今天走在人民南路,处处都是罗湖山的“旧址”。袁焕权说,你看到人民南路和沿河路交界的罗湖金岸大厦了吧,那里过去就是罗湖山的咸头岭;旁边国旅大厦,以前就是三棵松;再往西边一点,边检的院子,过去就是龙船岭;那边的罗湖商业城,以前就是罗湖山的“大岭”……

袁焕权讲述开挖罗湖山历史。

袁焕权回忆说,当年从山上挖下来的土石方,直接运到罗湖低洼地段用于平整土地,垫高地平线。几年之后,国商大厦、国贸大厦,就在他们用罗湖山土石方平整的地块上拔地而起。

罗湖山的山体化作罗湖片区130万立方米的土石方,垫平了低洼的地平线。工程完成后,罗湖区的海拔平均上升了1.07米。有的低洼地点被垫高了4米之多。深圳经济特区早期的1.3平方公里的黄金地段就此形成。肉眼可见的罗湖山,不见了。但罗湖山并没有真正地“消失”,它化整为零,与深圳的土地融为了一体。

来源:晶报 记者 马骥远 编辑 刘嘉敏