深圳这群老师化身抗疫“智能检测仪” ,助力城市恢复运行

- 来源:南方都市报

- 时间:2022-03-22 10:40

罗湖家园网讯:3月20日,深圳发布最新通告,自3月21日至3月27日期间,全市党政机关、企事业单位、生产经营单位等恢复正常工作秩序和生产经营,公交、地铁全面恢复运行。这个通告来之不易,是一线抗疫医护人员、志愿者,以及按规定居家办公、每日核酸的所有深圳人的努力换来的。其中,罗湖教育先锋志愿队这支“‘召’必应、‘战’必强”的队伍,在抗疫一线中发挥了先锋精神、弘扬了奋斗文化,竭尽全力助深圳逐步全面恢复运行。

3月17日,南都记者跟着该区教育局支援南湖街道队员廖莎、李周爱,实地体验她们“扫楼”采集信息的全过程,也趁着吃饭的空隙,采访了同样在渔民村扫楼的罗湖区教科院羽毛球教研员、北京奥运会羽毛球女双金牌得主于洋。

“我们就像行走的‘智能检测仪’”

“笃、笃、笃……请开一下门,我们是社区工作人员。”3月17日下午2点多,区教育局支援南湖街道队员廖莎和李周爱穿上蓝色防护服、背上黄色单肩包,又开始了扫楼工作,她们负责的是城市天地广场D栋。

先到最高层去,再走楼梯一层层往下“扫”,这已经是所有“扫楼”志愿者的“黄金经验”了。“这样是最方便的。”廖莎把扫楼志愿者形容成“智能检测仪”,她一边下楼,一边跟南都记者介绍:“扫楼就是要精准到每一户居民家里的实际情况,确认每一户实际居住多少人、最近从哪里来了多少人、哪些人是暂时居住还是已经迁离等等,所有情况都要摸清楚,并且要确保所有人每天下楼做核酸,百分百查清楚底数,另外还要核实小区会不会有新增人员等。”她说要针对每家每户排查相关信息,为社区管理提供有效信息,“我们就像行走的‘智能检测仪’”。

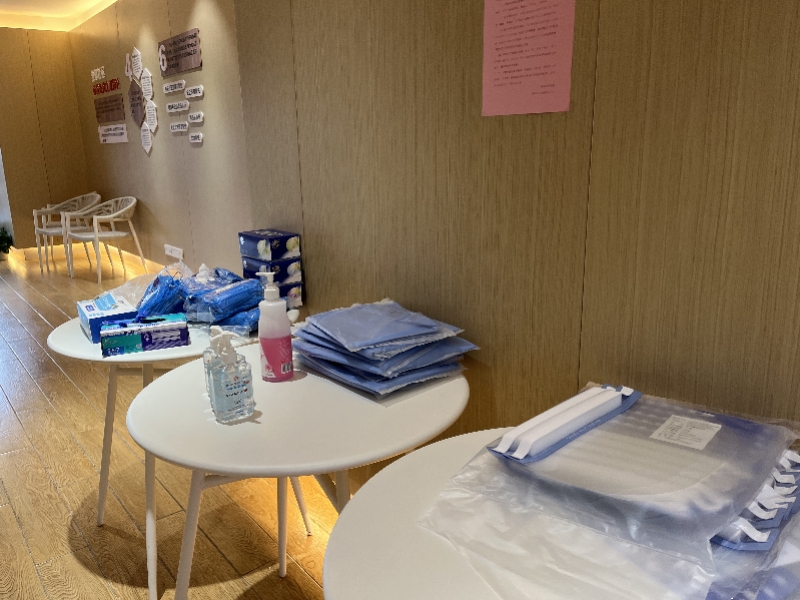

南都记者观察到廖莎的信息登记表,上面每户相应的一栏上都有一些勾勾、叉叉、数字等等的记号,她表示这些记号都是为了方便分类统计、数据整理而使用的。趁着空隙,她也翻开黄色的单肩包,介绍说:“我们带了一些口罩,一包湿纸巾,还有一瓶(酒精)消毒液。”

南都记者了解到,她们每次扫楼都持续近3小时,身穿的蓝色防护服随着时间布满了水珠,可见她们身上的水分在流失,对体力是一种消耗,即使再渴再累,但她们也不愿带上饮用水、饼干等食物。“(在此期间)我们还是坚持不要喝水、不要吃东西比较好。”李周爱表示,扫楼期间不少居民递水给她们,但进食就会有上厕所的需求,这是为了不影响扫楼进度,加快扫楼效率,并且减少防护物资的损耗。

“成为那个能够提供帮助的人”

与此同时,继3月5日参与大数据排查工作,再次报名参加一线抗疫的于洋,在渔民村也开始了“扫楼”。于洋是罗湖教育队伍的一员,是深圳市教育系统第一个被引进的奥运冠军。

于洋(左)

“扫楼”收集的信息,这对战胜疫情来说举足轻重。于洋介绍,根据自己连续两天扫楼的经验,不仅每家每户的情况各异,同一户的情况第二天也会有不同,问题也会进行适当的调整。她笑称,自己就跟“调查员”一样,“因为我觉得工作做得尽量细一点,对他们的情况了解更多一点,可能信息掌握得会更准确一点。”

每一位罗湖教育人在参加抗疫前,不仅充分地了解工作执行的细节,更同时加强自己的心理建设,预设每一个突发情况以及应对方法。在第一次“扫楼”中,于洋和搭档也遇到了突发情况,有一名香港籍住户的健康码是红色的。早已做好准备和了解程序的于洋保持了镇定,并按照培训的流程进行询问与排查。“尽管内心也会出现担心,但是我们还是要谨记自己的角色,始终保持冷静与镇定”。

城市天地广场的居民不少是港澳台同胞,也有部分来自日本、俄罗斯、印度、韩国等国家,这考验着老师们的随机应变能力。在南都记者跟访当天,廖莎组便遇到来自日本的一对老夫妇,当敲开门时听到一句英文,廖莎马上切换英语模式开展了询问,姓名、居住人数、核酸检测情况、温馨提醒、查看护照等工作行云流水、一丝不苟,仅5分钟就完成了信息收集。

其实对于每一项抗疫工作,这支罗湖教育队伍在行动前都有充分的思考。“我们做志愿者,不只是说按部就班地格式化完成工作任务,最重要的要明白做这事情的意义是什么。”区教育局支援南湖街道总领队孙继光表示,所有罗湖教科院、各学校、局领导、老师参加一线抗疫就是为了能看到人们有需求的时候,能够成为那个提供帮助的人。

他们把一份份人情味送到居民家

支援抗疫一线的罗湖教育人,把所有的耐心、细心投入到这项工作中,尽可能地让信息采集的工作充满人情味。他们扫楼的时间并不是随意安排的,而是极力地配合居民的作息时间进行,但仍免不了有一些特殊情况,如居民正在上网课、开视频会议等等,“笃、笃、笃”的一串敲门声可能造成了打扰。“可能(有些人)被打扰了一开始语气不大好,但知道我们的来意后都很配合、很谅解。”对此,于洋说:“抗疫本身就是全民的责任与义务,不管是在一线的我们,还是居家的他们,每个人其实在做好自己的事情,为深圳抗疫成功做贡献。”

南都记者在现场看到,面对这种情况,老师们随即转换角色,变成心理疏导员,发挥了老师的优势,温柔、有耐心地引导、指导、鼓励,把一份份人情味送到居民家。如看到屋内有小朋友,他们用热情的语气打招呼并表扬听话的行为;遇到了老人家,他们还不忘问候是否有特殊需求;遇到了新婚家庭,他们如亲朋好友一般第一时间送上祝福……“像这种闲聊过后,我们也能感觉到他们也挺开心的。”于洋表示。

“有不少居民配合度很高的、心态很阳光积极。”于洋表示,“不仅能够带动大家的情绪,也会降低很多工作难度、提高工作效率”。正是因为这种人情味的来往,一下子拉近了老师们和住户的距离。

距离的拉近为扫楼加速,更为深圳战胜病毒而加速,离不需要通过扫楼来见面的日子也越来越近了。

来源:南方都市报 记者 谢粤蕾 编辑 刘嘉敏

df936833-1635-45dd-bf9f-a9a6c5092196.png)