四十年改革开放的历史回响,让敢为天下先的罗湖人,再度燃起变革的渴望。粤港澳大湾区建设的时代号角,让这片创造无数奇迹的热土,再次迎来重大的机遇。

罗湖以城市更新改革为抓手,走出了一条高质量发展的新路,推动老城区实现蝶变腾飞。

空间瓶颈,是罗湖发展面临的最大难题。2015年8月29日,市政府下发279号令《关于在罗湖区开展城市更新工作改革试点的决定》,率先在罗湖启动城市更新改革试点。罗湖区迅速开启大刀阔斧的改革。

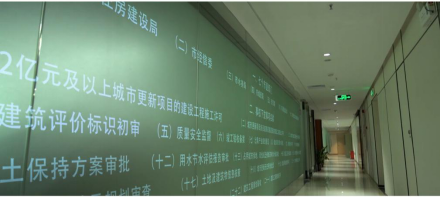

罗湖梳理承接了原分散在7个市直部门的25项审批管理事权,将能下放的权限全部下放,不能下放的以“绿色通道”形式加快审批。

同时,将承接事权的各审批单位统筹到一个平台上,实现“平行变平台,外部协调变内部沟通”,避免了企业多头奔走,大幅提高了城市更新审批实施效率。

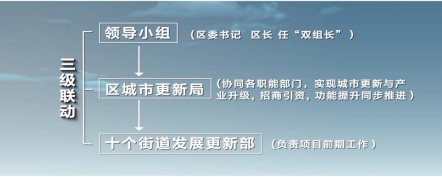

强力统筹三级联动 成立城市更新工作领导小组,由区城市更新和土地整备局牵头协同各职能部门,实现城市更新与产业升级、招商引资、功能提升同步推进。同时在全区十个街道成立发展更新部,负责项目前期工作,形成三级联动工作机制。

完善配套制度 先后制定出台《罗湖区城市更新实施办法》、“一站式”审批流程服务图、《罗湖区城市更新业务办理指南》、《罗湖城市更新操作手册》等城市更新政策,力求让城市更新“按照标准走没有例外”,让企业主体“找制度不找人”。

再造业务流程 城市更新审批层级由四级变为两级,审批环节从25个减至12个,审批时间从3年压缩到1年左右。

大数据分析决策 开发城市更新“一张图”查询系统,包含全区城市更新项目库、公共配套设施库等各类数据,为城市更新审批提供“大数据”支撑。

严密防控风险 成立城市更新廉政风险防控小组,建立常态沟通机制,接受专项监督。

轰轰烈烈的改革,打破了原本固化的条条框框。老城区找到了新的发展动力,罗湖交出了一份漂亮的答卷。

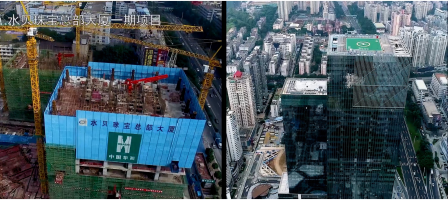

改革试点以来,罗湖入册更新项目达105个,受理城市更新项目52个,在建项目36个,已竣工项目27个。罗湖城市更新工作大踏步向前推进,取得了一系列令人鼓舞的成效。

☟☟☟

通过区级规划审批的项目达32个,规划建筑面积达849.14万平方米,预计新增产业面积610.72万平方米,通过城市更新供地达68.6万平方米。

红岭创新金融产业带、口岸经济带和大梧桐新兴产业带三大平台已初具雏形。其中,大梧桐新兴产业带首批释放出31.6万平方米连片用地,被列入广深科技创新走廊重要节点之一。

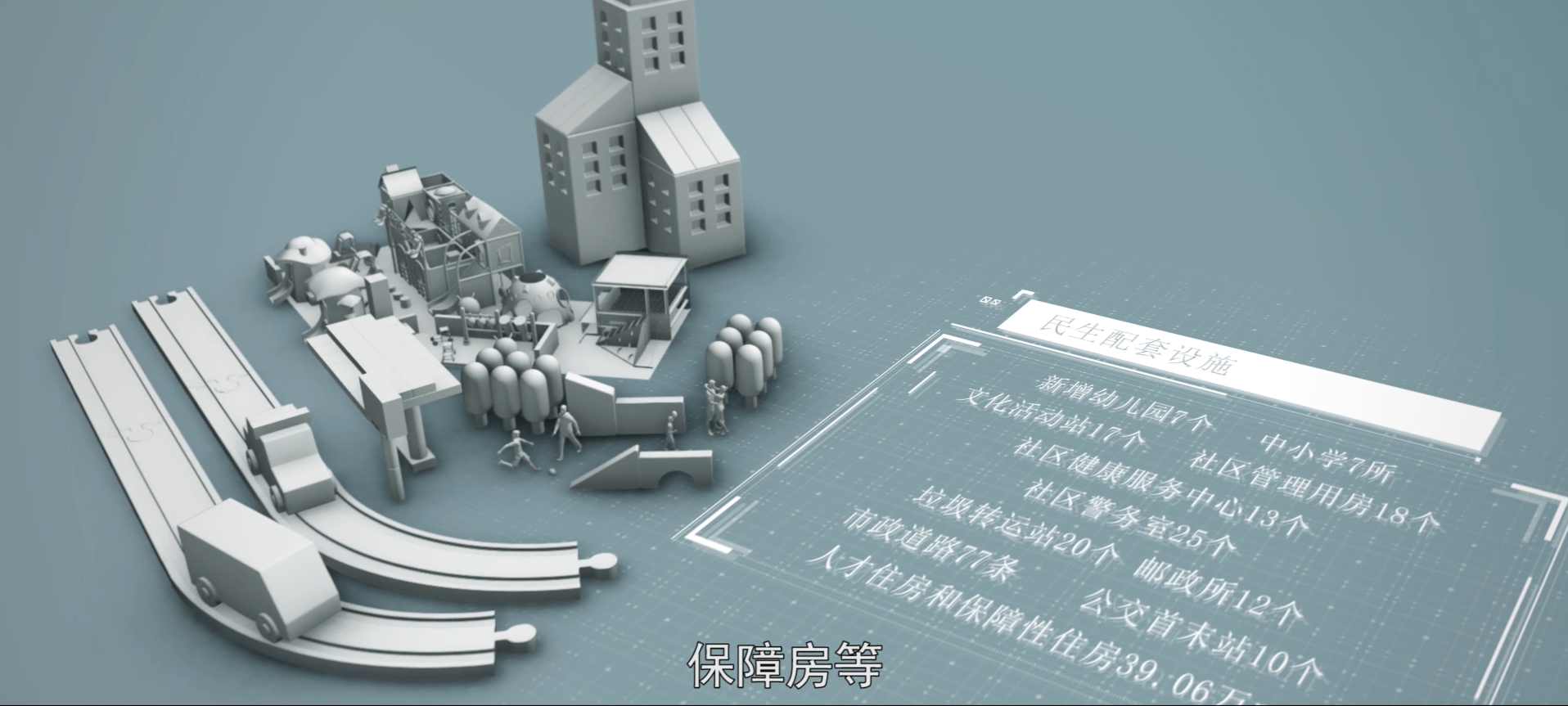

新增学校、社康中心、公交站、保障房等,力求“一次更新”一揽子补足老城区短板。

试点至今,城市更新项目地价收入273.29亿元,固定资产投资478亿元,带动区财政收入大幅增长,为解决公共短板提供财力支撑。

通过绿色更新守护罗湖“一半山水一半城”底色,通过微更新实现历史文化的挖掘、活化和利用。

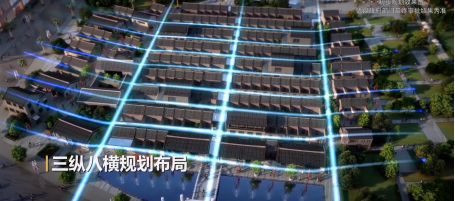

湖贝统筹片区城市更新单元完整保留“三纵八横”旧村格局,金威啤酒厂更新项目保留了啤酒文化特色设施,为市民留下珍贵的历史人文与产业发展记忆。

面向未来 凤凰涅槃

发展不停歇,改革不止步。接下来,罗湖将通过城市更新把产业做强、城市做精、消费做旺、民生做好,让老城区焕发新生机。

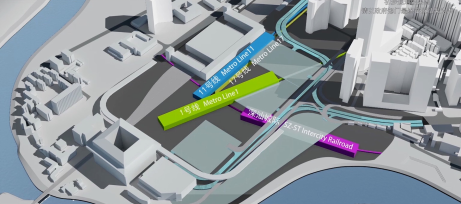

开展口岸经济带发展规划、空间规划和实施路径研究,通过更新优化片区环境和服务功能,协调轨道11、17号线调整引入罗湖口岸,积极推动深圳火车站融入国家高铁网络,深汕城际线在罗湖布站。

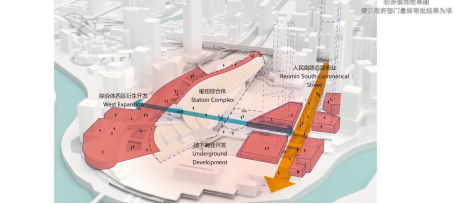

结合火车站口岸改造探索枢纽融合消费新发展模式,突出站城一体化开发,通过拆除重建和综合整治等促进周边环境和业态的提升。

借助法图修编及地铁枢纽建设“双契机”,加强对笋岗-清水河片区更新项目的规划统筹力度,推动空间、产业、公配同步升级。加快推进湖贝、蔡屋围两大统筹片区的更新改造,通过大片区带动大发展。

学习借鉴广州永庆坊,做好历史文化的挖掘、活化和利用,让老城区更有文化魅力和人文韵味。

坚持更新服务产业发展的理念,抓好大梧桐新兴产业带、红岭创新金融产业带,以及水贝-布心黄金珠宝集聚中心内产业项目的实施。

全力协调,积极破解木头龙、金钻豪园等历史遗留难题,加快项目实施推动旧住宅区改造专项规划研究。

做好城市“双修”,通过更新促进生态廊道的缝合,促进罗湖水系、绿地系统更完善,成为可持续发展新示范。

从破冰到破茧,城市更新改革,让老城区迎来了精彩蝶变。从探路到引路,罗湖必将不负重托,为深圳建设中国特色社会主义先行示范区积累经验。

四十而立的罗湖,乘着大湾区的东风,以凤凰涅槃的姿态,举梦集结再出发!